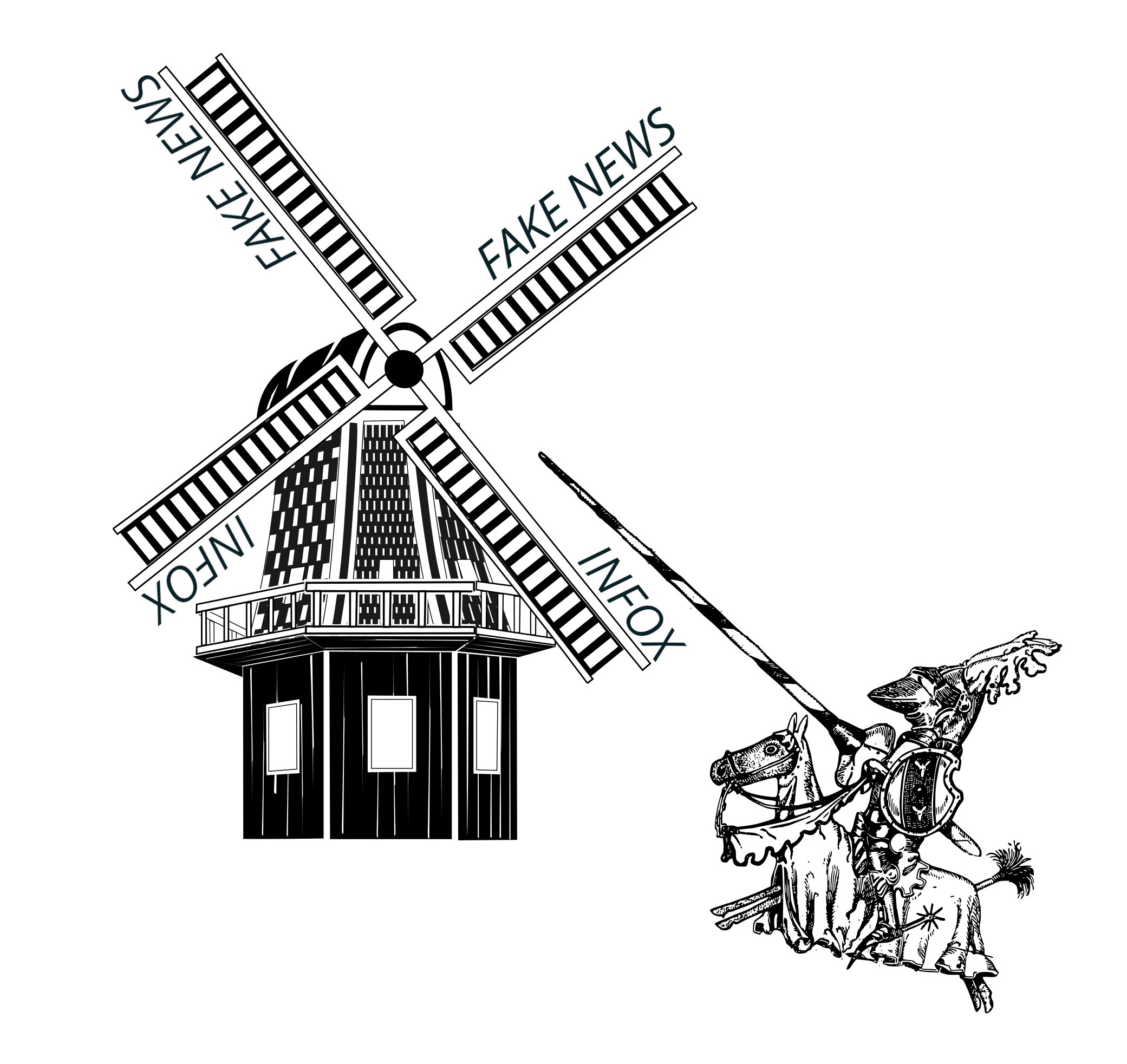

La lutte contre les fake news : une tâche à la Don Quichotte

19 Mar 2020, Posté par dans A la une, Regard sur l'actualitéDe façon purement rhétorique, il est aisé de comprendre pourquoi la lutte contre une fake news est un leurre : il est impossible d’empêcher quelqu’un de croire en une information (cf. les débats qui ont fait suite au concept de « déradicalisation » pour aboutir in fine à la non pertinence de cette notion). En revanche, il est possible d’empêcher des sources de diffuser une information (qu’elle soit d’ailleurs vraie ou fausse) : cela constitue en soi une forme de censure. Il est également possible de supprimer des canaux de communication vers les tiers, ou même de noyer l’information parmi des informations contradictoires de même nature afin d’en faire perdre la puissance de persuasion.

En tant que professionnels de l’information, nous nous devons d’avoir les idées claires sur ce que nous manipulons au quotidien. Cet article a pour but de mieux comprendre comment considérer les informations qualifiées de « fake news » ou « infox », alors que cette notion est souvent employée pour disqualifier un adversaire plutôt que pour rétablir une vérité.

Cet article vise également à expliquer en quoi l’information n’a de valeur que parce que celle-ci lui est attribuée par le récepteur. Celui-ci dispose de sa culture (scientifique et non scientifique), ses croyances (idéologiques ou religieuses) et ses biais cognitifs pour valider ou non ladite information.

Internet a brouillé les pistes

La théorie de la communication désigne comme information le message qui transite entre un émetteur et un récepteur par le biais d’un canal de transmission.

Internet est un canal particulier, puisqu’il constitue une plateforme d’échange d’informations qui ne fait a priori pas de distinction entre les différents statuts des informations qui sont véhiculées, de même qu’une route n’est pas capable d’analyser quels sont les véhicules qui l’empruntent. Ainsi des informations de diverses natures pourront librement se diffuser : faits, théories scientifiques, opinions, avis, humeur, sentiment, hypothèses, connaissances, croyances, arguments étayés, arguments de « bon sens », propositions commerciales, statistiques, etc.

Par construction, Internet ne permet pas d’affecter une « métadonnée » de statut (à savoir de catégoriser parmi des types d’informations possibles) à l’information qui y transite. C’est donc au niveau de la personne qui reçoit l’information, et quelquefois du site qui met à disposition l’information, que ce statut est attribué, plus ou moins consciemment. Mais compte tenu de la complexité des informations qui sont en jeu, et quel que soit son niveau d’éducation, il est souvent très difficile de distinguer clairement un fait d’une autre catégorie d’information, dès lors que l’on n’est pas en prise directe ou témoin de celui-ci. Par ailleurs, qu’est-ce qu’un fait ? La proposition : « Flat Earth Society pense que la terre est plate » est un fait (on ne peut pas démontrer qu’ils ne le pensent pas et leur croyance est probablement souvent de bonne foi), alors que la proposition « La terre est globalement sphérique même si aplatie aux pôles » est un autre fait. Ce qui différentie ces deux propositions est que la première porte sur une opinion alors que la seconde porte sur une vérité scientifique issue d’un protocole. Mais dans les deux cas, c’est celui qui reçoit l’information qui va accorder ou non du crédit à la proposition globale.

La source et le recoupement

Se pose nécessairement la question du degré de confiance que l’on peut avoir dans l’information. Deux niveaux sont alors utilisés pour consolider cette confiance, bien connus des milieux traditionnels du Renseignement : la confiance dans la source d’information et la confiance dans l’information en tant que telle.

La confiance dans la source d’information repose le plus souvent sur une position sociale de la source : à ce stade, il n’est pas question de vérité mais d’autorité. Ainsi, le récepteur de l’information accordera son crédit à l’émetteur de façon plus ou moins inconditionnelle de par l’expérience des informations précédemment transmises et qui se sont révélées plausibles à l’usage. Dans le cas d’une croyance, on a affaire à une autorité religieuse ou idéologique et l’information sera d’autant plus plausible qu’elle consolide le système de pensée (ou théorie) qui abonde dans le sens de cette croyance.

Le deuxième aspect est l’information pour elle-même, qui peut être vraie même si la source est honnie. Ainsi, « ce n’est pas parce qu’Hitler a dit que l’Angleterre est une île que l’Angleterre n’est pas une île » : même des leaders d’opinion les plus contestables ne sont pas à l’abri d’émettre des vérités ! Pour appréhender la véracité d’une information, deux moyens sont possibles : aller la vérifier par soi-même (mais cela suppose des moyens logistiques et du temps) ou la recouper par d’autres sources primaires (les sources primaires sont celles ayant été en prise directe ou témoin de l’information, les sources secondaires sont celles qui ont relayé celle-ci, en faisant confiance à la source primaire). Et il convient de ne pas tomber dans le piège suivant : recouper une information par des sources secondaires issues d’une unique source primaire : c’est ce qui s’est produit lors la pseudo identification de Xavier Dupont de Ligonnès en Angleterre en octobre 2019 : la source primaire, une police locale, n’a pas été mise en doute par la plupart des medias pris dans une course au scoop (voir ICI).

Les opinions, les croyances, les théories du complot et l’esprit critique

Qu’on se le tienne pour dit : l’esprit humain, et a fortiori son intelligence, n’ont jamais eu vocation à rechercher la vérité pour elle-même. Les mécanismes cérébraux tendent vers un but unique : augmenter sa zone de confort, qu’il soit physiologique, psychologique ou matériel. Cela peut se traduire également par augmenter sa sphère de pouvoir, étant entendu qu’elle est en soi vecteur de confort. Les stratégies que le cerveau met au point peuvent s’affranchir des réalités (qui du reste ne sont pas toutes connues) pour établir un récit logique. Par exemple, il n’est pas rare que des enfants culpabilisent du fait que leurs parents se séparent, quand bien même ils ne sont pas en mesure de connaitre les raisons profondes de la séparation. Ils retournent donc la responsabilité vers eux-mêmes car ils sont à leurs propres yeux la seule clé explicative de la disruption de la continuité de la vie familiale, ayant pu à certains moments provoquer de la colère chez leurs parents. C’est un schéma de pensée qui, s’il peut être douloureux, n’en est pas moins justifié dans l’optique de préserver son intégrité psychique et de donner un sens à ce qui arrive compte tenu des éléments dont on dispose.

Ce que l’on nomme souvent « théories du complot » relève du même processus : relier et interpréter des faits réels ou supposés pour proposer une vision d’une histoire en cours. A ce stade, il faut néanmoins préciser que les complots existent et ont existé dans l’Histoire : il est arrivé que des minorités se soient entendues pour imposer des politiques à des majorités. On a d’ailleurs récemment fait référence à de nombreuses reprises aux accords de Sykes-Picot (à l’origine du tracé de frontières du Proche Orient pour délimiter des zones d’influence). Dans le monde de l’intelligence économique, il est souvent constaté que les Etats-Unis font en sorte d’avoir des collusions fortes entre services de renseignement d’Etat, entreprises et administrations pour s’approprier des entreprises étrangères. Cela ne pourra cependant jamais être formellement prouvé, puisque les éléments cruciaux sont du domaine des secrets d’Etat : aussi, les récits qui en sont fait peuvent s’apparenter à des « théories du complot ». L’exemple d’Alstom cédé pour sa partie stratégique à General Electric est à présent bien connu, notamment grâce à Frédéric Pierucci qui a pu analyser de l’intérieur les processus en jeu, ayant été lui-même l’objet de pressions de la part du Department Of Justice américain dont le but n’était probablement pas de faire émerger la seule Justice. Mais encore une fois, il est difficile de le prouver selon un protocole scientifique.

Il ne faut pas croire que les théories du complot sont l’apanage de « autres ». Sur l’exemple de l’épidémie du COVID-19, les chinois comme les occidentaux se sont rejetés la balle de la responsabilité de l’origine du virus. Le 13 mars 2020, l’Express titrait que « Pékin accuse sans preuve les Etats-Unis d’avoir apporté le virus en Chine » (ICI), alors que le 15 mars 2020, BFM relayait : « Die Welt [l’un des plus grands quotidiens allemands] accuse Trump de vouloir s’accaparer un éventuel vaccin juste pour les États-Unis » (ICI). Il faut ainsi remarquer à ce stade que dans les deux cas, les preuves manquent tout autant mais que le style du récit est différent : dans le premier cas, il s’agit d’une manœuvre grossière du gouvernement chinois, dans le second cas, on se base sur des rencontres dont on ne connait pas la teneur pour faire des suppositions.

Quid du fact checking (vérification des faits) ?

La population mondiale et a fortiori occidentale atteint des niveaux d’éducation sans précédents dans l’histoire de l’humanité (34% de la population française est diplômée de l’enseignement supérieur, même si cela ne veut pas dire qu’elle est supérieure en dignité…). Mais cela ne signifie pas que les gens sont par principe critiques vis-à-vis de l’information qu’ils reçoivent. En effet, la masse d’informations disponible ayant particulièrement augmenté avec les technologies, alors que le temps disponible pour les traiter ainsi que la configuration du cerveau n’ont pas subi la même trajectoire. Par ailleurs, même sans parler d’informations délibérément fausses, même les moins naïfs peuvent se faire avoir par des trolls et canulars. Le fact checking s’est au début défini comme une méthode de journalistes pour vérifier des faits, dans le but qu’eux-mêmes ne soient pas « intoxiqués » par des faits « alternatifs ».

Autre piège dans lequel il ne faut pas tomber, et dont le COVID-19 a illustré la réalité : la bataille d’experts. Les avis contradictoires font partie de la parole publique et ne doivent pas être considérés comme des « fake news » par les parties adverses. A une échelle mondiale, les organismes faisant autorité en matière de santé publique sont au moins aussi nombreux que les pays. Aussi, l’article de CheckNews, service de fact checking du quotidien Libération « Covid–19 : Pourquoi plusieurs pays européens contredisent-ils la mise en garde d’Olivier Véran contre l’ibuprofène ? » (ICI) présente un débat que personne ne peut arbitrer à ce stade étant donné qu’il s’agit d’avis divergents d’experts.

De nombreux médias ont mis au point des politiques de fact checking. L’AFP informe sur ses techniques (ICI) reposant sur des règles déontologiques et des outils techniques du web. Google News Initiative, sur lequel nous avions fait un billet, met à disposition de tout un chacun des outils de vérification basés sur le web.

Cela dit, il faut être conscient des effets pervers de certains procédés qui se réclament fact checking. Dans cette veine, le journal Le Monde propose le Decodex (ICI) : il s’agit d’un moteur de recherche de sites ou d’extensions de navigateur qui peuvent s’installer sur Chrome ou Firefox et qui ne proposent pas de vérifier des faits, mais de qualifier des sources. Dans le cas des extensions, elles attribuent un code couleur de confiance aux sites Internet sur lesquels les internautes consultent de l’information. Le problème est que cette méthode ne permet pas de démêler le vrai du faux, mais juste de « blacklister » des sites, puisqu’un site non approuvé peut tout à fait énoncer des faits véridiques, comme un site approuvé peut énoncer des « fake ». Il semble donc que l’initiative Decodex serve davantage à positionner Le Monde comme garant des « bonnes » sources d’information, avec un conflit d’intérêt extrêmement problématique : le journal serait alors juge et partie. Il semble que CheckNews de Libération soit plus honnête en donnant des réponses de journalistes aux questions des abonnés au cas par cas après enquête.

Conclusion : on ne peut faire l’économie de s’éduquer au traitement de l’information

Il est clair que l’émetteur de l’information, qu’il en soit à l’origine ou qu’il en soit un relai, a une intention dans le fait de diffuser : ce n’est pas juste « informer », mais bien plus souvent créer ou partager une émotion : peur, dégoût, colère, envie, joie, etc. Or si l’on souhaite conserver un rapport honnête vis-à-vis de l’information, notamment pour l’utiliser dans le cadre d’une analyse, la seule question qui devrait nous tarauder est la suivante : est-elle vraie ou non ?

Il est notable que dans les affaires mêlant le site Wikileaks et son fondateur Julian Assange, et qui constituent un véritable feuilleton depuis 2010, très peu de sujets ont évoqué la véracité et les implications des informations révélées par rapport au sujet tellement secondaire « Julian Assange est-il quelqu’un de bien ?». Car quand bien même ce ne serait pas le cas, l’Intérêt Public sera toujours concerné par la seule question : ce qui a été révélé par Wikileaks, est-ce vrai ou non ?

Aussi, et comme nous l’avons vu, les pièges sont nombreux pour atténuer les effets d’informations, masquer leurs implications ou dévier leur intérêt. Quels que soient les artifices techniques que l’on place entre une information brute et un récepteur de cette information, il est important d’émanciper chacun de la naïveté. L’éducation doit demeurer permanente à mesure que la complexité des canaux d’information et des systèmes de transmission évolue.

Mais la bonne nouvelle est qu’il suffit au final de respecter quelques principes simples : bien distinguer la source d’information de l’information brute. Et arbitrer entre le degré de confiance que l’on peut accorder à la source avec le niveau de recoupement qu’on peut obtenir pour l’information brute par rapport à une source primaire. Et il faut impérativement procéder par ces deux approches simultanément pour tenter de s’approcher de la vérité.